«Simbologia do Ícone Bizantino»

Por: Manuel Vega

Tradução do espanhol por Pe. André Sperandio

Fonte: http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/iconografia/simbologia_del_icono_bizantino.html

«Simbologia do Ícone Bizantino»

Por: Manuel Vega

Tradução do espanhol por Pe. André Sperandio

Fonte: http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/iconografia/simbologia_del_icono_bizantino.html

A simbologia das cores

O célebre ícone da

«VIRGEM DE VLADIMIR»

(Constantinopla, ano 1125)

As cores, produto da decomposição da luz, têm na iconografia uma linguagem própria e são portadoras de uma linguagem mística, transcendente. Eugênio Troubotzkoï, filósofo russo do início de século XVIII, ao falar sobre os ícones expressa o seguinte:

«As cores são usadas pelo artista [iconógrafo] com o objetivo de separar o Céu de nossa existência terrena. Aí está a chave que permite compreender a beleza inefável da simbologia do ícone».

Os iconógrafos, escritores e não «pintores» dos ícones, posto que estes são escritos e não «pintados», não podem usar livremente as cores nem lhes dar tonalidades diversas, tão pouco podem obscurece-los com sombras, pois devem aplicar a cor que está previamente determinada. O II Concílio de Nicéia estabeleceu que...

«Somente o aspecto técnico da obra depende do pintor [escritor]. Todo o seu plano, sua disposição depende dos santos Padres.»

É por isso que foram estabelecidos manuais para a elaboração dos mesmos.

Em primeiro lugar, ao falar sobre as cores dos ícones, é necessário fazê-lo sobre a sua luz, pois neles a luz não provêm de um lugar específico como acontece na pintura ocidental, senão que, neles as figuras estão imersas na luz.

O DOURADO [OURO]

«A VIRGEM DA TERNURA»

(Constantinopla, séc. XIV)

O homem, desde as suas origens, contempla com admiração a dourada luz do sol, presumindo que tivesse sua origem na divindade, pois na natureza não é possível encontrar esta cor. Nos ícones, todos os fundos estão cobertos desta cor, o que é possível conseguir aplicando folhas de ouro que são polidas até conseguir seu brilho máximo.

Na iconografia bizantina representa-se a luz de Deus, daí porque, qualquer figura representada neles está plena da luz divina. O manto e a túnica do Pantokrátor, da Teothokos, ou Mãe de Deus, alguns arcanjos e santos, são decoradas com elaborados desenhos feitos com esta cor, pois a proximidade com Deus assim o requer.

O BRANCO

O branco não é propriamente uma cor, mas a soma de todos elas. É a luz mesma. É a cor da «Nova Vida». No ícone da Ressurreição, a túnica de Cristo é desta cor. Os primeiros cristãos, ao serem batizados, vestiam-se de com vestes brancas, como símbolo do seu novo nascimento para a nova vida transcendente.

O PRETO

«A VIRGEM COM O MENINO»

(Tessalônica, séc. XIV)

É a contraparte da cor anterior, pois é ausência total de luz, a carência total de cor.

O preto representa o vazio, o caos, a morte, pois sem luz a vida cessa... Nos ícones, é mostrado na gruta da Natividade, o menino se encontra fora dela, pois antes da sua vinda só existia a morte. Desta cor são os condenados e os demônios no ícone do «Juizo Fina», significando que para eles a vida eterna se extinguiu.

O VERMELHO

Essa cor tem sido amplamente utilizada pelos iconógrafoss nos mantos e túnicas de Cristo e dos mártires. Simboliza o sangue do sacrifício, bem como o amor, porque o amor é a causa principal do sacrifício. Ao contrário do branco. que simboliza o intangível, o vermelho é uma cor distintamente humana, representando, portanto, a plenitude da vida terrena. No ícone do Pretório, Jesus veste uma túnica vermelha que indica que ele é o «"Filho do Homem» e que está preparado para o sacrifício.

O PÚRPURA (ROXO)

«A VIRGEM COM O MENINO»

(autor siciliano de estilo bizantino)

Esta cor, que é extraída de um crustáceo do Mar Vermelho, era utilizada para tingir as mais finas sedas. A partir do «Código Justiniano» a sua utilização ficou reservada exclusivamente para o imperador, seus parentes mais próximos, os «augustos» e para alguns outros reis. Portanto, esta cor nos ícones é representante do poder imperial. É usado apenas nos mantos e túnicas do Pantokrátor e da Virgem Mãe de Deus, a Theotokos, indicando que Cristo, e por extensão, a sua mãe, detêm o poder o poder divino. E, como Cristo é também o Sumo Sacerdote da Igreja, simboliza assim o sacerdócio.

O AZUL

Todas as culturas antigas associavam o azul à divindade. Os egípcios o associaram à «verdade» e, portanto, com seus deuses. Nos muros de suas tumbas e templos pode se observar pinturas de sacerdotes, cujas vestimentas são dessa cor. A máscara funerária de Tutankhamon está decorada com franjas de lápis azul, de modo que na outra vida fosse identificado como um deus.

É natural que em bizâncio fosse estabelecida como a cor própria de Deus e das pessoas para as quais lhes transmite a sua santidade.

Michel Quenot, em seu precioso livro «O Ícone», afirma:

«O azul oferece uma transparência que se verifica no vazio da água, do ar ou do cristal. O olhar penetraaí e vai até o infinito, e chega a Deus».

O VERDE

«CRISTO, A DIVINA SABEDORIA»

(Tessalônica, séc. XIV)

É a cor resultante da combinação do azul e do amarelo. Verde é a cor da natureza, a cor da vida sobre a Terra, do renascimento para a chegada da primavera. A iconografia lhe dá um significado de renovação espiritual.

Nos ícones, vemos muitos exemplos onde o verde é usado: nos túnicas e nos mantos dos profetas, na túnica de São João Batista, o Precursor etc, pois foram os que anunciaram a vinda de Cristo.

O MARRON OU CAFÉ

Esta cor também é um resultado da mistura de várias outras, tais como o vermelho,o azul, o branco e o preto. É a cor da terra e, por isso, a iconografia aplica esta cor no rosto das imagens que aparecem nos ícones, para recordar que o homem «é pó e ao pó retornará».

Significa também a «humildade», pois esta palavra vem do vocábulo latino «humus», que significa «terra». [...]

Ouro, branco, preto, vermelho, roxo, azul, verde e marrom são as únicas cores que podem ser utilizadas na pintura de ícones. O uso de outras combinações de cores são alheias a toda e qualquer regra iconográfica já que não são portadoras de nenhuma simbologia.

| O célebre ícone da «VIRGEM DE VLADIMIR» (Constantinopla, ano 1125) |

As cores, produto da decomposição da luz, têm na iconografia uma linguagem própria e são portadoras de uma linguagem mística, transcendente. Eugênio Troubotzkoï, filósofo russo do início de século XVIII, ao falar sobre os ícones expressa o seguinte:

«As cores são usadas pelo artista [iconógrafo] com o objetivo de separar o Céu de nossa existência terrena. Aí está a chave que permite compreender a beleza inefável da simbologia do ícone».

Os iconógrafos, escritores e não «pintores» dos ícones, posto que estes são escritos e não «pintados», não podem usar livremente as cores nem lhes dar tonalidades diversas, tão pouco podem obscurece-los com sombras, pois devem aplicar a cor que está previamente determinada. O II Concílio de Nicéia estabeleceu que...

«Somente o aspecto técnico da obra depende do pintor [escritor]. Todo o seu plano, sua disposição depende dos santos Padres.»

É por isso que foram estabelecidos manuais para a elaboração dos mesmos.

Em primeiro lugar, ao falar sobre as cores dos ícones, é necessário fazê-lo sobre a sua luz, pois neles a luz não provêm de um lugar específico como acontece na pintura ocidental, senão que, neles as figuras estão imersas na luz.

O DOURADO [OURO]

| «A VIRGEM DA TERNURA» (Constantinopla, séc. XIV) |

O homem, desde as suas origens, contempla com admiração a dourada luz do sol, presumindo que tivesse sua origem na divindade, pois na natureza não é possível encontrar esta cor. Nos ícones, todos os fundos estão cobertos desta cor, o que é possível conseguir aplicando folhas de ouro que são polidas até conseguir seu brilho máximo.

Na iconografia bizantina representa-se a luz de Deus, daí porque, qualquer figura representada neles está plena da luz divina. O manto e a túnica do Pantokrátor, da Teothokos, ou Mãe de Deus, alguns arcanjos e santos, são decoradas com elaborados desenhos feitos com esta cor, pois a proximidade com Deus assim o requer.

O BRANCO

O branco não é propriamente uma cor, mas a soma de todos elas. É a luz mesma. É a cor da «Nova Vida». No ícone da Ressurreição, a túnica de Cristo é desta cor. Os primeiros cristãos, ao serem batizados, vestiam-se de com vestes brancas, como símbolo do seu novo nascimento para a nova vida transcendente.

O PRETO

| «A VIRGEM COM O MENINO» (Tessalônica, séc. XIV) |

É a contraparte da cor anterior, pois é ausência total de luz, a carência total de cor.

O preto representa o vazio, o caos, a morte, pois sem luz a vida cessa... Nos ícones, é mostrado na gruta da Natividade, o menino se encontra fora dela, pois antes da sua vinda só existia a morte. Desta cor são os condenados e os demônios no ícone do «Juizo Fina», significando que para eles a vida eterna se extinguiu.

O VERMELHO

Essa cor tem sido amplamente utilizada pelos iconógrafoss nos mantos e túnicas de Cristo e dos mártires. Simboliza o sangue do sacrifício, bem como o amor, porque o amor é a causa principal do sacrifício. Ao contrário do branco. que simboliza o intangível, o vermelho é uma cor distintamente humana, representando, portanto, a plenitude da vida terrena. No ícone do Pretório, Jesus veste uma túnica vermelha que indica que ele é o «"Filho do Homem» e que está preparado para o sacrifício.

O PÚRPURA (ROXO)

«A VIRGEM COM O MENINO»

(autor siciliano de estilo bizantino) |

Esta cor, que é extraída de um crustáceo do Mar Vermelho, era utilizada para tingir as mais finas sedas. A partir do «Código Justiniano» a sua utilização ficou reservada exclusivamente para o imperador, seus parentes mais próximos, os «augustos» e para alguns outros reis. Portanto, esta cor nos ícones é representante do poder imperial. É usado apenas nos mantos e túnicas do Pantokrátor e da Virgem Mãe de Deus, a Theotokos, indicando que Cristo, e por extensão, a sua mãe, detêm o poder o poder divino. E, como Cristo é também o Sumo Sacerdote da Igreja, simboliza assim o sacerdócio.

O AZUL

Todas as culturas antigas associavam o azul à divindade. Os egípcios o associaram à «verdade» e, portanto, com seus deuses. Nos muros de suas tumbas e templos pode se observar pinturas de sacerdotes, cujas vestimentas são dessa cor. A máscara funerária de Tutankhamon está decorada com franjas de lápis azul, de modo que na outra vida fosse identificado como um deus.

É natural que em bizâncio fosse estabelecida como a cor própria de Deus e das pessoas para as quais lhes transmite a sua santidade.

É natural que em bizâncio fosse estabelecida como a cor própria de Deus e das pessoas para as quais lhes transmite a sua santidade.

Michel Quenot, em seu precioso livro «O Ícone», afirma:

«O azul oferece uma transparência que se verifica no vazio da água, do ar ou do cristal. O olhar penetraaí e vai até o infinito, e chega a Deus».

O VERDE

| «CRISTO, A DIVINA SABEDORIA» (Tessalônica, séc. XIV) |

É a cor resultante da combinação do azul e do amarelo. Verde é a cor da natureza, a cor da vida sobre a Terra, do renascimento para a chegada da primavera. A iconografia lhe dá um significado de renovação espiritual.

Nos ícones, vemos muitos exemplos onde o verde é usado: nos túnicas e nos mantos dos profetas, na túnica de São João Batista, o Precursor etc, pois foram os que anunciaram a vinda de Cristo.

O MARRON OU CAFÉ

Esta cor também é um resultado da mistura de várias outras, tais como o vermelho,o azul, o branco e o preto. É a cor da terra e, por isso, a iconografia aplica esta cor no rosto das imagens que aparecem nos ícones, para recordar que o homem «é pó e ao pó retornará».

Significa também a «humildade», pois esta palavra vem do vocábulo latino «humus», que significa «terra». [...]

Ouro, branco, preto, vermelho, roxo, azul, verde e marrom são as únicas cores que podem ser utilizadas na pintura de ícones. O uso de outras combinações de cores são alheias a toda e qualquer regra iconográfica já que não são portadoras de nenhuma simbologia.

A simbologia na figura humana

«A CRUCIFIXÃO»

(Constantinopla, ano 1350)

A partir da Grécia clássica a arte ocidental buscou exaltar a beleza da figura humana.na Atenas de Péricles, para a elaboração das esculturas eram escolhidos modelos que eram arquétipos de beleza e perfeição anatômicos e, desta maneira, estabeleciam-se as proporções perfeitas de cada uma das partes do corpo humano. O Renascimento retomou os ideais da estética grega.

A pintura, de tradição bizantina, difere radicalmente do conceito ocidental que se baseia na beleza física. Nos ícones a figura humana revela uma carência total de realismo, buscando mostrar a realidade espiritual destas pinturas, posto que a beleza interior tem primazia sobre a estética, cumprindo asim, sobretudo, com a sua missão evangélica.

A CABEÇA HUMANA

Nos ícones, a cabeça não mantém nenhuma proporção com as demais partes do corpo, pois nela radica a inteligência e a sabedoria, sendo ela a receptoras das luzes divinas.

A cabeça feminina é apresentada sempre coberta por um manto ou por algum outro toque, ocultando por completo os cabelos.

Nos ícones do Menino Jesus e de alguns santos como os de São Nicolau, São Basílio etc, suas cabaças são representadas com um grande tamanho e com a frente abaulada significando que detêm uma inteligência superior e que esta é assistida pelo Espírito Santo.

As cabeças de Cristo, da Virgem (Theotokos), dos anjos e santos estão sempre circundadas por uma auréola, geralmente dourada, que representa a luz de Deus.

O ROSTO

«CRISTO PANTOKRÁTOR»

(Sérvia, [cuja cultura é devedora absoluta de Bizâncio] ano 1260)

O rosto das imagens, pode-se afirmar, é o centro espiritual do ícone. São apresentados, em geral, voltados (olhando) para frente, pois a frontalidade significa presença e, dessa maneira, estão em contato direto com quem os contempla. Encontram-se sempre em atitude de oração, já que seu pensamento está posto no Altíssimo. Não obstante, parecem estar permanentemente interrogando a quem deles se aproxima.

Algumas vezes os rostos se encontram num posição de "três quartos", isto é, estão voltados para o tema (motivo) principal do ícone e, ainda assim, seu olhar dirige-se para frente. Este é o caso da Virgem de Vladimir e da Virgem da Paixão em que a cabeça da Mãe está dirigida para o Filho, porém, seu olhar está orientado para quem os observa.

Outro ícone com estas mesmas características é o de São Lucas em seu ofício de pintor; sua cabeça está voltada para o trabalho que está executando, porém, seu olhar está fixo para frente.

Estas disposições foram expressamente fixadas pelo "Manual Herminio" que, atualmente, se encontra conservado em algum monastério athonita.

Alguns rostos são apresentados de perfil. Sua explicação iconográfica seria que os personagens assim apresentados não teriam alcançado ainda a santidade. Exemplo disto temos no ícone da Natividade, no qual o rosto dos Pastores apresentam esta configuração.

«ARCANJO MIGUEL»

(Constantinopla, séc. XIV)

A iconografia rejeita pintar a parte posterior dos rostos, isto é, a nuca. Na Grécia clássica denominavam aos escravos "aprosopos", que significa «os sem rosto». Num ícone de São João Batista, o Precursor, vê-se sua cabeça separada do corpo porém, seu rosto é perfeitamente visível. Esta simbologia está baseada num versículo do evangelho de São Lucas que diz: «o que põe a mão no arado e olha para tráz não serve ao Reino de Deus».

Muito se tem dito, de forma crítica, que nos ícones, o mesmo modelo de rosto se repete aqui e ali. Quanta verdade encerram estas palavras, porém, longe de ser este um demérito, é, pelo contrário, um louvor, pois ao serem plasmados nos ícones os rostos humanos, é do «homem novo» de que fala São Paulo, que já recebeu a graça divina, pois aos olhos de Deus, não existe diferença alguma entre seus filhos.

| «A CRUCIFIXÃO» (Constantinopla, ano 1350) |

A partir da Grécia clássica a arte ocidental buscou exaltar a beleza da figura humana.na Atenas de Péricles, para a elaboração das esculturas eram escolhidos modelos que eram arquétipos de beleza e perfeição anatômicos e, desta maneira, estabeleciam-se as proporções perfeitas de cada uma das partes do corpo humano. O Renascimento retomou os ideais da estética grega.

A pintura, de tradição bizantina, difere radicalmente do conceito ocidental que se baseia na beleza física. Nos ícones a figura humana revela uma carência total de realismo, buscando mostrar a realidade espiritual destas pinturas, posto que a beleza interior tem primazia sobre a estética, cumprindo asim, sobretudo, com a sua missão evangélica.

A CABEÇA HUMANA

Nos ícones, a cabeça não mantém nenhuma proporção com as demais partes do corpo, pois nela radica a inteligência e a sabedoria, sendo ela a receptoras das luzes divinas.

A cabeça feminina é apresentada sempre coberta por um manto ou por algum outro toque, ocultando por completo os cabelos.

Nos ícones do Menino Jesus e de alguns santos como os de São Nicolau, São Basílio etc, suas cabaças são representadas com um grande tamanho e com a frente abaulada significando que detêm uma inteligência superior e que esta é assistida pelo Espírito Santo.

As cabeças de Cristo, da Virgem (Theotokos), dos anjos e santos estão sempre circundadas por uma auréola, geralmente dourada, que representa a luz de Deus.

O ROSTO

«CRISTO PANTOKRÁTOR»

(Sérvia, [cuja cultura é devedora absoluta de Bizâncio] ano 1260) |

O rosto das imagens, pode-se afirmar, é o centro espiritual do ícone. São apresentados, em geral, voltados (olhando) para frente, pois a frontalidade significa presença e, dessa maneira, estão em contato direto com quem os contempla. Encontram-se sempre em atitude de oração, já que seu pensamento está posto no Altíssimo. Não obstante, parecem estar permanentemente interrogando a quem deles se aproxima.

Algumas vezes os rostos se encontram num posição de "três quartos", isto é, estão voltados para o tema (motivo) principal do ícone e, ainda assim, seu olhar dirige-se para frente. Este é o caso da Virgem de Vladimir e da Virgem da Paixão em que a cabeça da Mãe está dirigida para o Filho, porém, seu olhar está orientado para quem os observa.

Outro ícone com estas mesmas características é o de São Lucas em seu ofício de pintor; sua cabeça está voltada para o trabalho que está executando, porém, seu olhar está fixo para frente.

Estas disposições foram expressamente fixadas pelo "Manual Herminio" que, atualmente, se encontra conservado em algum monastério athonita.

Alguns rostos são apresentados de perfil. Sua explicação iconográfica seria que os personagens assim apresentados não teriam alcançado ainda a santidade. Exemplo disto temos no ícone da Natividade, no qual o rosto dos Pastores apresentam esta configuração.

| «ARCANJO MIGUEL» (Constantinopla, séc. XIV) |

A iconografia rejeita pintar a parte posterior dos rostos, isto é, a nuca. Na Grécia clássica denominavam aos escravos "aprosopos", que significa «os sem rosto». Num ícone de São João Batista, o Precursor, vê-se sua cabeça separada do corpo porém, seu rosto é perfeitamente visível. Esta simbologia está baseada num versículo do evangelho de São Lucas que diz: «o que põe a mão no arado e olha para tráz não serve ao Reino de Deus».

Muito se tem dito, de forma crítica, que nos ícones, o mesmo modelo de rosto se repete aqui e ali. Quanta verdade encerram estas palavras, porém, longe de ser este um demérito, é, pelo contrário, um louvor, pois ao serem plasmados nos ícones os rostos humanos, é do «homem novo» de que fala São Paulo, que já recebeu a graça divina, pois aos olhos de Deus, não existe diferença alguma entre seus filhos.

As partes do rosto

OS OLHOS

«PROFETA DANIEL

NA COVA DOS LEÕES»

(Constantinopla, séc. XIV)

Os olhos das figuras que aparecem nos ícones são extremamente grandes e emoldurados por sobrancelhas também arqueadas. Comparado com o tamanho da cabeça, estão fora de toda proporção, rompendo medidas antropométricas, bem como as estabelecidas pela arte ocidental.

Os olhos, como todos os órgãos sensoriais da face, levam implícito um símbolo baseado no texto do Evangelho de Lucas no qual se lê « Os mMeus olhos viram salvação que vem de Ti» Parecem sempre estar imóveis, pois não apenas vêem, mas vigilam e interrogam, penetrando as profundezas da alma do espectador.

Os iconógrafos, ao pintá-los dessa forma, pretendem revelar a verdade, pois, é nesses olhos de tamanho descomunal que se está aninhado. Seguem ao pé da letra o que diz no evangelho:«O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é são, todo o corpo será bem iluminado; se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas». (Lc 11,34)

O NARIZ

«SÃO JORGE, MEGALOMÁRTIR»

(Constantinopla, séc. XV)

O nariz, órgão do olfato e do início das vias respiratórias, são apresentados nos ícones de forma aguda e alargada, quase como um filamento que liga os olhos à boca. É pintado de forma a impedir as fragrâncias do mundo material e para que possa capturar apenas o odor do sagrado, servindo como condutor ao hálito do espírito que deve inundar todo o ser do personagem representado no ícone.

A BOCA

Alguns filósofos gregos afirmavam que a boca é a parte mais sensual do corpo. Nela radica o sentido do paladar, que permite que os mais sofisticados pratos sejam saborados, e que sejam rejeitados aqueles que causam desconforto. Dela é que saem as palavras que louvam ou insultam. Com ela se dá a mais apreciada das carícias humanas, o beijo. Os iconógrafos quase a anulam como órgão sensorial, pintando-a extremamente fina, quase como uma linha com dois pequenos triângulos que simulam ser lábios. Permanecerá invariavelmente fechada, pois a verdadeira oração é silenciosa. Zacarias, no Antigo Testamento adverte: «Que tudo se cale diante do Senhor».

Num ícone russo, conhecido como «São João em Silêncio», aparece o Apóstolo com os dedos de uma de suas mãos sobre a boca, e a outra segurando o livro dos Evangelhos. Um anjo o comunica ao ouvido, ainda que seus lábios permaneçam fechados, uma mensagem; a sua pequena mão assim o adverte. Toda essa complexa simbologia explica a frase de Zacarias.

A ORELHA

«A ANUNCIAÇÃO»

(Constantinopla, séc. XIV)

As orelhas, diz-se que é a única parte do corpo humano que nunca pára de crescer. Nas figuras dos ícones estão representados de duas diferentes maneiras: Extraordinariamente grande, particularmente nas imagens de alguns santos, para indicar que esses personagens estão atentos para ouvir o chamado divino. Na maioria dos casos, são quase totalmente invisíveis, pois, somente o lóbulo não está coberta pelo manto ou pelos cabelos. Assim, a imagem permanece alheia aos ruídos do mundo e só está atenta às vozes de seu interior.

O QUEIXO

É representado forte e enérgico, mesmo em figuras femininas. Nas masculinas se esconde por detrás de longas barbas, expressando assim a força do espírito.

O COLO

É a união da cabeça com as demais partes do corpo. A iconografia o representa muito alongado, pois é o meio pelo qual o corpo recebe o alento vivificador do Espírito.

O CORPO HUMANO

«A RESSURREIÇÃO DE LÁZARO»

(Grego de Byzagios, séc. XV)

Nos ícones, todos os corpos são representados altos e magros, desprovidos de qualquer volume, o que lhe é proporcionado pela ampla roupagem que ocultam qualquer aparência sexual.

A magreza do corpo indica a superioridade do espírito sobre a carne ao mesmo tempo em que acentua a sua renúncia às coisas materiais e a todos os assuntos terrenos.

Uma das críticas mais comuns a este estilo de pintura é a imobilidade das imagens. Isto revela ignorância sobre a iconografia bizantina, pois com a ausência de qualquer gesto denotando ação, simboliza-se a «Aghia Irene», isto é, a santa Paz. Movimentos bruscos expressam o contrário, isto é, o estado pecaminoso do homem. Nenguma sombra é projetada sobre estes corpos hieráticos, não só porque o ícone está imerso na luz, masporque, em Deus, não há sombras nem lugares ocultos.

Os braços geralmente aparecem cobertos pelo manto, túnica ou vestimentas litúrgicas, até abaixo do punho. Apenas no ícone da «Natividade da Virgem», duas figuras femininas aparecem com os braços descobertos e sem auréola, indicando que estas mulheres estão à serviço da figura principal do ícone.

Da parte inferior da manga surgem as mãos cujo significado dependerá da posição delas ou de seus dedos. Os dedos serão sempre muito longos e finos para simularserem os cabos condutores da energia espiritual. Neles também reside o poder, pois com o dedo indicador, sinaliza-se, indica-se e ordena-se.

No ícone da Virgem da Paixão ou «Nossa Senhora do Perpétuo Socorro», como é conhecido no Ocidente, os dedos de sua mão esquerda estão juntos e apontam para o Menino. Esta mão alongada representa o «Caminho», pois aponta para Cristo-Menino, manifestando, assim, as palavras do Evangelho «Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida». Da sua mão direita, observa-se apenas quatro dedos que estão postos com as suas pontas para cima, sinalizando também para o Menino, o anterior indica que o que foi escrito nos Quatro Evangelhos é a sua Palavra. Em outros ícones da Teothokos pode se observar a presença destes mesmos símbolos.

Quando as mãos aparecem mostrando as suas palmas simboliza uma súplica, uma oração. Quando um mendigo nos solicita uma ajuda, o fará mostrando a palma de sua mão estendida. No ícone da «Deesis» ou «Súplica», aparecem, tanto a Virgem como São João Batista (O Precursor) com as mãos nessa posição.

«I»

«C»

«X»

IC XC = «JESUS CRISTO»

BRAÇOS E MÃOS

« ASCENÇÃO, S. CATARINA DO SINAI»

(séc. VII)

As mãos do «Pantokrátor» são as mais expressivas. Nos dedos da mão, que se vê acima na figura, pode-se ler o seguinte: IC XC que é o anagrama do nome de Cristo.

Esta mão tem ainda uma segunda interpretação: os três dedos juntos simbiolizam a Trindade; os dois outros expressam que Ele é a segunda Pessoa da Santíssima Trindade. (1: Deus-Pai, 2: Deus-Filho, 3: Deus-Espírito-Santo).

A PAISAGEM

Nas pinturas de tradição bizantina, os campos e montanhas se vêem reduzidos à simples decorações localizadas em um plano secundário. Não estão sujeitas a nenhuma proporção com as imagens centrais. As montanhas, normalmente desprovidas de vegetação, se assemelham a uma acumulação desordenada de rochas que desafiam a gravidade. Árvores e arbustos são pequenos e de escassa folhagem. Casas e edifícios não mantêm nenhuma proporção (escala) com os outros elementos da pintura, e suas portas e janelas estão localizados sem nenhuma ordem. Os interiores são geralmente marcados como se fossem cortinas decoradas com diversos desenhos. Tudo isso simboliza que as coisas terrenas não têm ordem ou disposição e que, portanto, são perecíveis.

«SS. PROCÓPIO, DEMÉTRIO E NESTOR»

(séc. XI)

Em todos os ícones, os nomes das personagens que aparecem estão escritos sobre o fundo dourado e nos lados das imagens, em caracteres gregos ou cirílicos, conforme o seu local de origem. O que pode muito bem ser uma reiteração do costume romano adotado pelos primeiros cristãos. De acordo com a iconografia, o nome ativa a presença da personagem e lhe confere um significado sagrado.

A imagem de Cristo é sempre acompanhada pelas letras IC XC que é a abreviatura de seu nome. Na auréola do Pantokrátor deve-se incluir as letras gregas que são as iniciais da expressão «Eu sou quem eu sou». Quando se trata da figura da Virgem Maria, são inscritas as letras MP OY, que advertem tratar-se da «Mãe de Deus».

Como se pode notar, os ícones deixam de ser uma obra pictórica, convertendo-se num objeto litúrgico, pois que o seu significado ultrapassa o que alcança e capta o sentido da visão. Sua profunda simbologia está sustentada por textos retirados das Escrituras Sagradas, que o iconógrafo interpreta minunciosamente, seguindo os manuais escritos pelos Pais da Igreja.

«SINAXE DOS SANTOS APÓSTOLOS»

No primeiro plano estão Pedro, Tiago, João e Mateus.

( Por volta do ano 1300) Após a queda de Bizâncio,

continuam sendo feitos ícones de valor incalculável como este que representa:

«SANTO ANTÔNIO (ANTÃO) O GRANDE», magnificamente escrito

por Miguel Damaskinos

(segunda metade do séc. XVI)

FONTE:

Orai sem cessar

I

Fonte:

http://www.salvemaliturgia.com/2014/02/orai-sem-cessar-ii.html

Por Kairo Rosa Neves de Oliveira

"Orai sem cessar." este é o que diz o Apóstolo Paulo à igreja

de Tessalônica, mas não só a ela. A Igreja universal não cessa de elevar seus

louvores a Deus Pai, por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. O centro de

toda a oração da Igreja é a Santa Missa, na qual Cristo oferece na pessoa do

sacerdote a si próprio como oblação agradável a Deus; todavia não resume a ela

as preces públicas que dirige a Deus todos os dias. A liturgia eucarística e

dos sacramento se completa com a liturgia das horas. Esta última, também

chamada de Ofício Divino, é o conjunto das orações realizadas ao longo de todo

o dia. O Breviário, livro que trás os textos dessa liturgia, reformado por

decreto do Concílio Vaticano II apresenta sete horas canônicas, sendo elas:

Ofício das Leituras, Laudes, Terça, Sexta, Nona, Vésperas e Completas.

Atualmente o Breviário traduzido para o vernáculo para o Brasil é dividido em 4

volumes. O primeiro tempo do Advento e Natal; o segundo Quaresma e Páscoa; o

terceiro e o quarto, primeira e segunda parte do tempo comum, respectivamente.

Existe ainda à venda a versão de volume único que trás a oração das Laudes,

Sexta, Vésperas e Completas.

1. Estrutura da Liturgias das Horas

A estrutura de todas as horas é bastante parecida, embora cada uma delas

possua elementos característicos. A seguir apresentamos um esquema em que cada

coluna representa a estrutura de alguns horas canônicas, as linhas mescladas

representam elementos comuns às horas em questão.

OS OLHOS

| «PROFETA DANIEL NA COVA DOS LEÕES» (Constantinopla, séc. XIV) |

Os olhos das figuras que aparecem nos ícones são extremamente grandes e emoldurados por sobrancelhas também arqueadas. Comparado com o tamanho da cabeça, estão fora de toda proporção, rompendo medidas antropométricas, bem como as estabelecidas pela arte ocidental.

Os olhos, como todos os órgãos sensoriais da face, levam implícito um símbolo baseado no texto do Evangelho de Lucas no qual se lê « Os mMeus olhos viram salvação que vem de Ti» Parecem sempre estar imóveis, pois não apenas vêem, mas vigilam e interrogam, penetrando as profundezas da alma do espectador.

Os iconógrafos, ao pintá-los dessa forma, pretendem revelar a verdade, pois, é nesses olhos de tamanho descomunal que se está aninhado. Seguem ao pé da letra o que diz no evangelho:«O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é são, todo o corpo será bem iluminado; se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas». (Lc 11,34)

O NARIZ

| «SÃO JORGE, MEGALOMÁRTIR» (Constantinopla, séc. XV) |

O nariz, órgão do olfato e do início das vias respiratórias, são apresentados nos ícones de forma aguda e alargada, quase como um filamento que liga os olhos à boca. É pintado de forma a impedir as fragrâncias do mundo material e para que possa capturar apenas o odor do sagrado, servindo como condutor ao hálito do espírito que deve inundar todo o ser do personagem representado no ícone.

A BOCA

Alguns filósofos gregos afirmavam que a boca é a parte mais sensual do corpo. Nela radica o sentido do paladar, que permite que os mais sofisticados pratos sejam saborados, e que sejam rejeitados aqueles que causam desconforto. Dela é que saem as palavras que louvam ou insultam. Com ela se dá a mais apreciada das carícias humanas, o beijo. Os iconógrafos quase a anulam como órgão sensorial, pintando-a extremamente fina, quase como uma linha com dois pequenos triângulos que simulam ser lábios. Permanecerá invariavelmente fechada, pois a verdadeira oração é silenciosa. Zacarias, no Antigo Testamento adverte: «Que tudo se cale diante do Senhor».

Num ícone russo, conhecido como «São João em Silêncio», aparece o Apóstolo com os dedos de uma de suas mãos sobre a boca, e a outra segurando o livro dos Evangelhos. Um anjo o comunica ao ouvido, ainda que seus lábios permaneçam fechados, uma mensagem; a sua pequena mão assim o adverte. Toda essa complexa simbologia explica a frase de Zacarias.

A ORELHA

| «A ANUNCIAÇÃO» (Constantinopla, séc. XIV) |

As orelhas, diz-se que é a única parte do corpo humano que nunca pára de crescer. Nas figuras dos ícones estão representados de duas diferentes maneiras: Extraordinariamente grande, particularmente nas imagens de alguns santos, para indicar que esses personagens estão atentos para ouvir o chamado divino. Na maioria dos casos, são quase totalmente invisíveis, pois, somente o lóbulo não está coberta pelo manto ou pelos cabelos. Assim, a imagem permanece alheia aos ruídos do mundo e só está atenta às vozes de seu interior.

O QUEIXO

É representado forte e enérgico, mesmo em figuras femininas. Nas masculinas se esconde por detrás de longas barbas, expressando assim a força do espírito.

O COLO

É a união da cabeça com as demais partes do corpo. A iconografia o representa muito alongado, pois é o meio pelo qual o corpo recebe o alento vivificador do Espírito.

O CORPO HUMANO

| «A RESSURREIÇÃO DE LÁZARO» (Grego de Byzagios, séc. XV) |

Nos ícones, todos os corpos são representados altos e magros, desprovidos de qualquer volume, o que lhe é proporcionado pela ampla roupagem que ocultam qualquer aparência sexual.

A magreza do corpo indica a superioridade do espírito sobre a carne ao mesmo tempo em que acentua a sua renúncia às coisas materiais e a todos os assuntos terrenos.

Uma das críticas mais comuns a este estilo de pintura é a imobilidade das imagens. Isto revela ignorância sobre a iconografia bizantina, pois com a ausência de qualquer gesto denotando ação, simboliza-se a «Aghia Irene», isto é, a santa Paz. Movimentos bruscos expressam o contrário, isto é, o estado pecaminoso do homem. Nenguma sombra é projetada sobre estes corpos hieráticos, não só porque o ícone está imerso na luz, masporque, em Deus, não há sombras nem lugares ocultos.

Os braços geralmente aparecem cobertos pelo manto, túnica ou vestimentas litúrgicas, até abaixo do punho. Apenas no ícone da «Natividade da Virgem», duas figuras femininas aparecem com os braços descobertos e sem auréola, indicando que estas mulheres estão à serviço da figura principal do ícone.

Da parte inferior da manga surgem as mãos cujo significado dependerá da posição delas ou de seus dedos. Os dedos serão sempre muito longos e finos para simularserem os cabos condutores da energia espiritual. Neles também reside o poder, pois com o dedo indicador, sinaliza-se, indica-se e ordena-se.

No ícone da Virgem da Paixão ou «Nossa Senhora do Perpétuo Socorro», como é conhecido no Ocidente, os dedos de sua mão esquerda estão juntos e apontam para o Menino. Esta mão alongada representa o «Caminho», pois aponta para Cristo-Menino, manifestando, assim, as palavras do Evangelho «Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida». Da sua mão direita, observa-se apenas quatro dedos que estão postos com as suas pontas para cima, sinalizando também para o Menino, o anterior indica que o que foi escrito nos Quatro Evangelhos é a sua Palavra. Em outros ícones da Teothokos pode se observar a presença destes mesmos símbolos.

Quando as mãos aparecem mostrando as suas palmas simboliza uma súplica, uma oração. Quando um mendigo nos solicita uma ajuda, o fará mostrando a palma de sua mão estendida. No ícone da «Deesis» ou «Súplica», aparecem, tanto a Virgem como São João Batista (O Precursor) com as mãos nessa posição.

| ||||

BRAÇOS E MÃOS

| « ASCENÇÃO, S. CATARINA DO SINAI» (séc. VII) |

As mãos do «Pantokrátor» são as mais expressivas. Nos dedos da mão, que se vê acima na figura, pode-se ler o seguinte: IC XC que é o anagrama do nome de Cristo.

Esta mão tem ainda uma segunda interpretação: os três dedos juntos simbiolizam a Trindade; os dois outros expressam que Ele é a segunda Pessoa da Santíssima Trindade. (1: Deus-Pai, 2: Deus-Filho, 3: Deus-Espírito-Santo).

A PAISAGEM

Nas pinturas de tradição bizantina, os campos e montanhas se vêem reduzidos à simples decorações localizadas em um plano secundário. Não estão sujeitas a nenhuma proporção com as imagens centrais. As montanhas, normalmente desprovidas de vegetação, se assemelham a uma acumulação desordenada de rochas que desafiam a gravidade. Árvores e arbustos são pequenos e de escassa folhagem. Casas e edifícios não mantêm nenhuma proporção (escala) com os outros elementos da pintura, e suas portas e janelas estão localizados sem nenhuma ordem. Os interiores são geralmente marcados como se fossem cortinas decoradas com diversos desenhos. Tudo isso simboliza que as coisas terrenas não têm ordem ou disposição e que, portanto, são perecíveis.

| «SS. PROCÓPIO, DEMÉTRIO E NESTOR» (séc. XI) |

Em todos os ícones, os nomes das personagens que aparecem estão escritos sobre o fundo dourado e nos lados das imagens, em caracteres gregos ou cirílicos, conforme o seu local de origem. O que pode muito bem ser uma reiteração do costume romano adotado pelos primeiros cristãos. De acordo com a iconografia, o nome ativa a presença da personagem e lhe confere um significado sagrado.

A imagem de Cristo é sempre acompanhada pelas letras IC XC que é a abreviatura de seu nome. Na auréola do Pantokrátor deve-se incluir as letras gregas que são as iniciais da expressão «Eu sou quem eu sou». Quando se trata da figura da Virgem Maria, são inscritas as letras MP OY, que advertem tratar-se da «Mãe de Deus».

Como se pode notar, os ícones deixam de ser uma obra pictórica, convertendo-se num objeto litúrgico, pois que o seu significado ultrapassa o que alcança e capta o sentido da visão. Sua profunda simbologia está sustentada por textos retirados das Escrituras Sagradas, que o iconógrafo interpreta minunciosamente, seguindo os manuais escritos pelos Pais da Igreja.

| «SINAXE DOS SANTOS APÓSTOLOS» No primeiro plano estão Pedro, Tiago, João e Mateus. ( Por volta do ano 1300) | Após a queda de Bizâncio, continuam sendo feitos ícones de valor incalculável como este que representa: «SANTO ANTÔNIO (ANTÃO) O GRANDE», magnificamente escrito por Miguel Damaskinos (segunda metade do séc. XVI) |

FONTE:

Orai sem cessar I

Atualmente o Breviário traduzido para o vernáculo para o Brasil é dividido em 4 volumes. O primeiro tempo do Advento e Natal; o segundo Quaresma e Páscoa; o terceiro e o quarto, primeira e segunda parte do tempo comum, respectivamente. Existe ainda à venda a versão de volume único que trás a oração das Laudes, Sexta, Vésperas e Completas.

Laudes e Vésperas

|

Completas

|

Horas Médias

|

Ofiício das Leituras

|

Laudes é a oração da manhã, e

vésperas a oração do entardecer. São as duas horas mais importantes da

Liturgia das Horas, formando os polos do dia. Uma consagra o dia ao Senhor e

a outra agradece pela jornada de trabalho.

|

Completas é a última das horas

do dia, também a mais curta de todas. Agradece pelo dia, roga por uma noite

tranquila e uma morte santa.

|

Mantém o ritmo de oração do

longo da jornada de trabalho.

|

É a antiga hora noturna, que

todavia pode ser rezada a qualquer momento do dia ou da noite. É a hora mais

“didática” que além da salmodia, apresenta leituras bíblicas, da vida dos

Santos e dos Padres da Igreja

|

Invocação

Todas

as horas começam com um pequeno versículo, seguido do Gloria ao Pai e o

Aleluia.

"V/. Vinde, ó Deus em meu auxílio.

R/. Socorrei-me sem demora.

Gloria ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo

Como era no princípio agora e sempre. Amém. Aleluia."

Durante

o versículo, traça-se o sinal da cruz, ao glória ao pai faz-se inclinação

profunda. O Aleluia se omite apenas no tempo da quaresma.

Laudes

ou o Ofício das Leituras, conforme uma ou outra principie o dia de oração

será iniciada, não como foi dito acima, mas com a oração chamada

"inviatório" que consta do versículo:

" V/. Abri, Senhor, os meus lábios.

R/. E minha boca anunciará vosso louvor"

E do

salmo com respectiva antífona. O inviatório não é uma hora canônica, mas

apenas um elemento que substitui a introdução da primeira hora rezada no dia.

|

|||

-

|

Se recomenda um exame de

consciência e um ato penitêncial conforme consta no apêndice do Breviário.

|

-

|

-

|

Hino

O Hino

é uma pequena composição poética não-biblíca intimamente relacionado com o

ofício que se celebra. Sua última estrofe é uma doxologia, na qual se rende

glória à santissima trindade e deve-se fazer inclinação como que para o

Gloria ao Pai.

|

|||

Salmodia

A

Salmodia é o centro das horas. Nela o Cristo reza ao Pai com aqueles mesmos

textos que ele proferiu nas suas orações pessoais, com seus discípulos e

mesmo quando pregado na cruz. A salmodia de toda as horas constam de três

elementos. Todos os salmos ou cânticos possuem uma antífona que deve ser

rezada antes e depois dele, antes de repetir a antífona, ao fim do salmo, se

diz Gloria ao Pai, a não ser que as rubricas indiquem o contrário.

|

|||

Em

Laudes são dois salmos, intercalados por um cântico do antigo testamento. Em

Vésperas são dois salmos, seguidos por um cântico do novo testamento.

|

Nas

completas se diz apenas um salmo ou dois salmos curtos.

|

No

ofício das leituras e nas horas médias são três salmos.

|

|

Leitura Breve

Terminada

a salmodia, faz-se uma leitura breve. Diferentemente das leituras da missa, a

leitura breve não possui qualquer introdução ou conclusão, "Leitura do

Livro..." ou "Palavra do Senhor".

|

-

|

||

Responsório Breve

Finda a

leitura, reza-se um pequeno responsório que vem escrito no seguindo modelo no

breviário:

"R/. Cristo, Filho do Deus vivo,

* Tende pena e compaixão! R/. Cristo.

V/. Glorioso

estais sentado, à direita de Deus Pai.

* Tende pena. Gloria ao Pai. R/. Cristo."

E se

reza da seguinte forma:

"R/. Cristo, Filho do Deus vivo,

* Tende pena e compaixão!

R/. Cristo, Filho do Deus vivo,

* Tende pena e compaixão!

V/. Glorioso estais sentado, à direita de Deus Pai.

* Tende pena e compaixão!

Gloria ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.

R/. Cristo, Filho do Deus vivo,

* Tende pena e compaixão!"

|

Versículo

"V/. É eterna, ó Senhor vossa Palavra.

R/. De geração em geração

vossa verdade.”

|

||

Em vez

de responsório, as horas médias depois da leitura breve diz apenas um

versículo.

|

No

ofício das leituras esse versículo se diz no final da salmodia, antes de

passar para as leituras longas.

|

||

Cântico Evangélico

Às

primeiras palavras, faz-se o sinal da cruz. O cântico evangélico também

possui antífona e Gloria ao Pai, como os salmos.

|

-

|

Leituras Longas e Responsórios Longos

As

leituras longas possuem introdução mais simples que da missa do tipo "Do

Livro do Profeta Isaías", mas não conclusão. Ao fim de cada leitura

longa se diz um responsório longo. A primeira leitura é sempre bíblica e a

outra da vida de um santo, dos escritos de um dos padres da Igreja, um

documento do magistério, etc.

|

|

O

Cântico Evangélico para as Laudes é o Benedictus, cântico de Zacarias; para

as Vésperas é o Mangificat, cântico de Nossa Senhora

|

O

Cântico Evangélico para as Completas é o Cântico de Simeão, Nunc Dimitis.

|

-

|

|

Preces ou Intercessões

Reza-se,

então, as preces com as quais a Igreja intercede a Deus por todas as

necessidades do mundo. Dizem-se as intenções que constam no Breviário,

todavia pode-se acrescentar intenções particulares, contanto que se observe

que a última intenção nas vésperas será sempre pelos falecidos. Nas vésperas

pode-se dizer as preces mais breves conforme consta no apêndice.

|

-

|

-

|

|

Pai Nosso

O Pai

Nosso se reza de manhã e à tarde, numa e outra hora. Com o Pai Nosso da Santa

Missa, tem-se a oração do Senhor rezada solenemente três vezes ao dia. Como o

da Santa Missa, o pai nosso da liturgia das horas também não tem

"Amém".

|

-

|

-

|

Te Deum

Após o

segundo responsório longo se diz o hino Te Deum (“A vós o Deus, louvamos”),

se for solenidade, festa ou domingo fora da quaresma e advento.

|

Oração

Para

finalizar a hora se diz uma oração.

|

|||

Não é

precedida de “Oremus”. A conclusão da oração é a opção mais longa "Por

Nosso Senhor Jesus Cristo..." ou similar.

|

Precedida

de "Oremus" e terminada com a conclusão mais curta: "Por

Cristo, Senhor Nosso" ou semelhante. Note que por vezes a oração é

indicada para ser usada em todas as horas e, por padrão, vem com a conclusão

menor, que deve ser substituida por sua respectiva semelhante menor.

|

||

Bênção

Na

oração privada conclui-se traçando o sinal da cruz e dizendo "O senhor

nos abençoe, nos livre de todo o mal...". Se se reza com um sacerdote

ele dará a bênção como na Missa: "O senhor esteja convosco",

"Abençoe-vos..." e ainda dirá a despedida.

|

Bênção

Traça-se o sinal da cruz sobre

si dizendo “O Senhor todo poderoso nos conceda uma noite tranquila...”. Segue

uma antífona de Nossa Senhora como a Salve Rainha.

|

Conclusão da Hora

Ao menos na celebração

comunitária, se conclui dizendo:

" V/. Bendigamos ao Senhor

R/. Demos Graças a Deus."

|

|

Na falta do breviário, uma ótima opção para rezar a liturgia das

horas é o site Liturgia das

Horas que disponibiliza o texto das horas segundo a tradução

para o Brasil, atualizado durante o dia já com a hora a ser rezada; para rezar

em latim, o site Almudi disponibiliza

o texto oficial.

2. Ordinário, Próprio e Saltério

Toda a liturgia possui partes fixas e partes que variam de acordo com o

ofício. No missal temos o Ordinário e o Próprio. Fazem parte do ordinário os

ritos iniciais "Em nome do Pai...", o ato penitencial, o Gloria, a

Oração Eucarística, enfim todas aquelas partes que se repetem invariavelmente

em todas as missas, embora o Missal da forma ordinária traga uma enorme

quantidade de opções para estas partes. O próprio é constituido pela oração do

dia, leituras, salmo, evangelho, oração sobre as oferendas e depois da

comunhão, todas aquelas partes que variam de acordo com o dia, o tempo.

No caso da liturgia das horas, vemos que existem poucas orações que são

realmente do ordinário, como a introdução das horas, os cânticos evangélicos, o

inviatório e as conclusões. Na liturgia das horas, o ordinário se caracteriza

por ser um conjunto, não tanto de orações, mas de rubricas que explicam como

rezar o ofício. Assim, a maior parte dos textos da liturgia das horas vem do

próprio, que é o conjunto dos textos de cada tempo litúrgico, solenidade,

festa, etc, mas diferentemente do missal, também do Saltério. O Saltério é

originalmente o conjunto dos salmos a serem ditos nas orações divididos em um

ciclo de 4 semanas aos quais no Breviário se juntaram outras orações que

passaram a ser ditas também no ciclo de 4 semanas. Por exemplo, nesta semana a

liturgia das horas tem seus textos retirados da V Semana do Tempo Comum, bem

como da I Semana do Saltério. Aquilo que será retirado do próprio e aquilo que

será retirado do saltério varia de acordo com o tempo litúrgico; no tempo

comum, a maior parte dos textos está no saltério, enquanto que na quaresma

consideravel parte dos textos está no próprio.

Para as celebrações dos santos, existem dois esquemas. O primeiro mais

completo se refere às solenidades e festas, nas quais tudo é feito como no

próprio do santo e todos os demais textos são retirados do comum dos santos;

lembrando que apenas as solenidades possuem I Vésperas no dia anterior.Nas

solenidades, diz-se completas depois das I e II Vésperas, no dia anterior e no

dia do santo, respectivamente. Nas festas nada se diz do santo nas completas.

O segundo, mais simples, se refere às memórias facultativas ou

obrigatórias, se toma todos os textos do próprio do santo para Laudes, Vésperas

e Ofício das Leituras, o que faltar é tomado do comum, com exceção dos salmos e

suas antífonas que se dizem do saltério do dia corrente. Embora exista a

possibilidade de não se recorrer ao comum no caso das memórias, mas

simplesmente dizer os textos do saltério, essa opção parece bastante simplista

e reduz a memória do santo à oração do fim do ofício ou a alguns poucos

elementos do próprio do santo. Nas memórias nada se diz do Santo nas Horas

Médias ou nas completas.

Por Kairo Rosa Neves de Oliveira

3. Memória de Santa Maria no Sábado

A devoção a Nossa Senhora, particularmente celebrada no dia de sábado é um costume antigo na Igreja. A forma extraordinária prevê que se diga Missa votiva de Nossa Senhora nos sábados durante todo o ano, salvo se o dia for impedido pelas rubricas. Na forma ordinária a devoção a Nossa Senhora neste dia ganhou uma organização um pouco diferente. Não se diz Missa votiva, mas faz-se memória facultativa. Para a liturgia da Santa Missa, isso não configura mudança significativa; para o ofício divino sim. Com a memória de Nossa Senhora, permite-se dizer Laudes e Ofício das Leituras com textos de Nossa Senhora, que o Breviário traz junto ao comum de Nossa Senhora. Não se diz Vésperas por que no sábado se rezam I Vésperas do Domingo e na Hora média não se diz nada das memórias dos santos.

4. Vigílias

Aqueles que desejaram nos domingos e solenidades celebrar uma vigília podem m fazê-la prolongando o Ofício das Leituras. Ao fim das leituras longas e respectivos responsórios, diz-se os três cânticos com respetiva antífona que estão no apêndice do Breviário. Então faz-se a leitura do Evangelho conforme o mesmo apêndice. Por fim, diz-se o Te Deum, se for o caso, e conclui-se a hora como de costume.

4. Celebração em comum

Toda a liturgia da Igreja não é ação particular, assim, embora se

permita a oração privada da liturgia das horas, é desejável sempre que possível

rezar de forma comunitária. A oração comunitária, todavia, não significa que

tenha de ser presidida por um clérigo; os próprios leigos podem se reunir para

rezar a oração na Igreja ou mesmo fora dela. Durante a celebração, permanecem

em seus lugares na nave da igreja, aquele que guia a introdução, a oração e a

conclusão da hora age como um entre os iguais. Não se sobe ao presbitério,

exceto para as leituras longas e breves e as preces.

Observem-se as posições corporais. Todos ficam de pé do início até o fim do hino. Sentam-se para a salmodia e leituras com respectivos responsórios. Faz-se de pé ainda o cântico evangélico, as preces, o Pai Nosso, a oração final e a conclusão. Ao cântico evangélico se deve o mesmo respeito que para o Evangelho pronunciado na missa; ao início do mesmo traça-se o sinal da cruz. Nas vigílias se dizem os cânticos sentados e o evangelho se escuta de pé.

Observem-se as posições corporais. Todos ficam de pé do início até o fim do hino. Sentam-se para a salmodia e leituras com respectivos responsórios. Faz-se de pé ainda o cântico evangélico, as preces, o Pai Nosso, a oração final e a conclusão. Ao cântico evangélico se deve o mesmo respeito que para o Evangelho pronunciado na missa; ao início do mesmo traça-se o sinal da cruz. Nas vigílias se dizem os cânticos sentados e o evangelho se escuta de pé.

Este modelo de celebração, mais simples, é útil às comunidades

sub-paroquiais, aos grupos de fieis que se reúnem para celebrar o ofício divino

fora da igreja e também para as famílias que mantém o costume de se reunir para

rezar algumas horas canônicas. No caso das igrejas matrizes e catedrais, cabe

aos clérigos, seja o pároco, os cônegos ou mesmo o Bispo, convocarem e

dirigirem a oração da comunidade, como diremos mais adiante.

O canto é um elemento fundamental da liturgia das horas, os salmos que

constituem o núcleo dos ofícios são orações cantadas por sua própria natureza.

E como diz Santo Agostinho "Quem canta bem, reza duas vezes". Assim,

seria bom que se preparasse para a oração comum um coro que pudesse auxiliar a

assembleia a cantar a hora canônica em latim ou vernáculo. Nesse sentido, a

IGLH oferece alguns elementos que podem facilitar a participação mais ativa dos

presentes, como a possibilidade de cantar o salmo de forma responsorial,

utilizando como resposta a própria antífona e repetindo-a a cada estrofe.

Em relação a quais horas rezar em comum, tenha-se sempre em mente a

hierarquia de importância das diversas horas, cujo primeiro lugar pertence a

Laudes e Vésperas. Todavia, quaisquer uma das horas podem ser rezadas em comum

observando o momento de cada uma ao longo do dia.

5. Celebração

presidida por clérigo

Na celebração presidida por clérigo, ele dirigirá os ritos da cadeira

presidencial. De lá, deve dizer o versículo inicial, fazer a introdução das

preces e do Pai Nosso, a oração final e a conclusão. Em Laudes e Vésperas

saudará, abençoará e despedirá o povo.

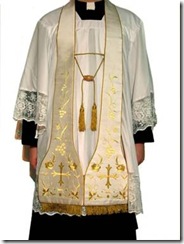

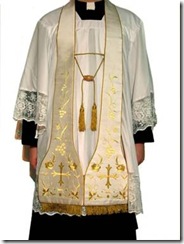

Para a celebração mais simples de qualquer uma das horas, o clérigo poderá vestir estola da cor do ofício sobre a sobrepeliz ou veste coral. Não há obrigatoriedade de procissão de entrada ou ministros que o sirvam.

Para a celebração mais simples de qualquer uma das horas, o clérigo poderá vestir estola da cor do ofício sobre a sobrepeliz ou veste coral. Não há obrigatoriedade de procissão de entrada ou ministros que o sirvam.

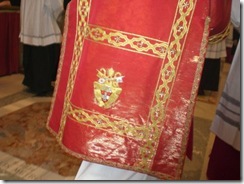

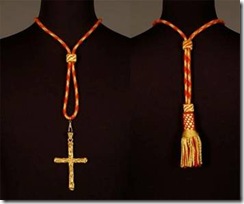

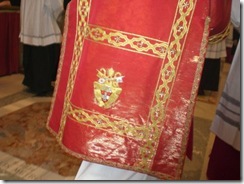

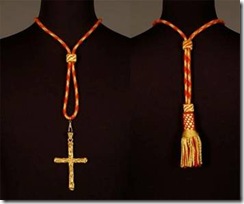

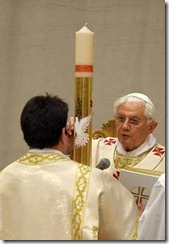

Para a celebração mais solene das Laudes, Vésperas e Vigílias, o celebrante, presbítero ou Bispo, vai revestido de amito, alva, cíngulo, estola e pluvial. Pode ser assistido por diáconos que vestem-se como que para a missa, com dalmáticas. O celebrante em vez de alva, também poderia usar sobrepeliz, todavia essa seria uma opção menos solene, além do que os diáconos não podem endossar dalmática com sobrepeliz e, neste caso, seria bom que o celebrante também optasse por usar alva. Outros sacerdotes, de maneira particular os cônegos nas celebrações presididas pelo Bispo, podem também vestir-se com pluvial. Do contrário, participam da celebração com hábito coral próprio.

Pode-se realizar uma pequena procissão de entrada, bem como recessional.

Para essas procissões se usam apenas duas velas. O Cerimonial dos Bispos não

cita o incenso entre os elementos que compõem a procissão de entrada, todavia

nas vésperas celebradas pelo Papa é comum que ele preceda a cruz, como na

procissão de entrada da Missa. Atrás da cruz vão os acólitos, clérigos em

vestes corais, diáconos, presbíteros e por fim aquele que preside. Se for Bispo,

irá acompanhado por dois diáconos-assistentes, além dos acólitos-assistentes.

Chegando ao altar, faz-se reverência profunda ou, se o santíssimo estiver ali

fazem genuflexão. Aquele que preside e os diáconos que o assistem podem beijar

o altar, mas não se faz incensação no início da celebração.

Realiza-se a celebração como já ficou descrito anteriormente, de acordo com a estrutura de cada uma das horas canônicas. O Bispo recebe a mitra quando está sentado e a depõe quando está de pé, exceto para a homilia e bênção final. O báculo se usa para uma eventual homilia e para a bênção; e, nas Vigílias, para ouvir a leitura do Evangelho e o Te Deum.

Na celebração das Laudes e Vésperas, durante a antífona do cântico evangélico, o celebrante deita incenso no turíbulo e o abençoa. Então se benze, como todos os demais. Incensa-se a cruz, o altar, o sacerdote e o povo, como na Santa Missa. Embora seja descrito como um rito a ser cumprido por aquele que preside, é comum nas celebrações pontifícias que este rito seja cumprido integralmente por um diácono. Na celebração das Vigílias de modo solene, pode-se realizar a leitura do evangelho como na Santa Missa: com bênção do incenso, oração à frente do altar ou a bênção ao diácono.

Realiza-se a celebração como já ficou descrito anteriormente, de acordo com a estrutura de cada uma das horas canônicas. O Bispo recebe a mitra quando está sentado e a depõe quando está de pé, exceto para a homilia e bênção final. O báculo se usa para uma eventual homilia e para a bênção; e, nas Vigílias, para ouvir a leitura do Evangelho e o Te Deum.

Na celebração das Laudes e Vésperas, durante a antífona do cântico evangélico, o celebrante deita incenso no turíbulo e o abençoa. Então se benze, como todos os demais. Incensa-se a cruz, o altar, o sacerdote e o povo, como na Santa Missa. Embora seja descrito como um rito a ser cumprido por aquele que preside, é comum nas celebrações pontifícias que este rito seja cumprido integralmente por um diácono. Na celebração das Vigílias de modo solene, pode-se realizar a leitura do evangelho como na Santa Missa: com bênção do incenso, oração à frente do altar ou a bênção ao diácono.

Um inconveniente deste tipo de celebração é que não existem lecionários para serem usados na liturgia das horas ou mesmo um livro para o celebrante. Devendo os textos ser retirados do livro pessoal, o Breviário.

Homilética: segundo domingo da Páscoa

Comentário do Pe. Antonio Rivero,

L.C. sobre a liturgia dominical

São Paulo, 27

de Abril de 2014 (Zenit.org) Pe. Antonio Rivero, L.C. |

Ciclo A

Textos: Atos dos

Apóstolos 2, 42-47; 1 Pe 1, 3-9; Jo 20, 19-31

Ideia principal: Este dia foi

chamado por São João Paulo II, cuja canonização a Igreja proclamou hoje, o

domingo da Misericórdia, porque do coração de Jesus, cheio de ternura brotaram

estes dons como raios e reflexos da sua Ressurreição: a paz, os sacramentos e a

última bem-aventurança, com a qual Cristo confirma a fé em nós, que cremos nele

(segunda leitura) e naqueles que sofrem as dúvidas do apóstolo são Tomé.

Resumo da mensagem: Com a celebração

do presente domingo da Misericórdia concluímos a Oitava de Pascoa, ou seja,

esta semana que a Igreja nos convidou a considerar como um dia só: “O dia que o

Senhor fez”. O Evangelho de hoje nos relata a aparição de Jesus Misericordioso

aos seus discípulos no mesmo dia da sua ressurreição, no qual derramou sobre

eles e lhes confiou o tesouro da sua Paz e dos seus

Sacramentos, e confirmou a nossa fé e a fé de todos os “Tomés” do mundo, que

estão cheios de dúvidas e com ânsias de ter certezas (evangelho). Esta paz nos

levará depois a viver melhor a Eucaristia, a rezar com mais fervor e a praticar

a caridade com os nossos irmãos (primeira leitura).

Pontos da ideia

principal:

Em primeiro lugar, Cristo

Misericordioso e Ressuscitado nos dá a sua paz, em hebraico Shalom

(שלום), que significa um desejo de saúde, harmonia, paz interior, calma e

tranquilidade para aquele ou aqueles a quem está dirigido. Paz como

bem-estar entre as pessoas, as nações e entre deus e o homem. Os apóstolos

perderam esta paz depois da morte de Cristo no Calvário. Estavam realmente com

a paz, a fé e a esperança despedaçadas. Esta perturbação sombria

dos discípulos é dissipada pela luz da vitória do Senhor, que enche os seus

corações de serenidade e de alegria. Santo Agostinho definia a paz como “a

tranquilidade da ordem”. E posto que existem duas “ordens”, a imperfeita da

terra e a acabada do céu, existem também duas “pazes”: a da peregrinação e a da

pátria. A insistência dessa palavra “paz” no Canon Romano da missa é clara: a

Igreja recebeu a missão de estender até os confins do mundo a paz de

Cristo Ressuscitado e Misericordioso.

Em segundo lugar, Cristo já nos

dera na Quinta-Feira Santa o sacramento da Eucaristia. Agora, do seu coração

misericordioso retira este outro tesouro: o sacramento da Reconciliação.

Cristo envia os seus apóstolos com a missão de prolongar a sua própria missão:

perdoar os pecados. A paz com Deus e com os nossos irmãos, primeiro dom que

comentamos, se perdeu por culpa do pecado. Com o sacramento da Reconciliaçãorecuperamos

esta paz que rompemos com o pecado. A Igreja, depois da Ressurreição de Cristo

é o instrumento mediante o qual o Senhor vai reduzindo tudo sob a soberania do

seu reinado, o instrumento pelo qual a graça divina é comunicada, cujo curso

ordinário são os sacramentos, ordenados à reconciliação dos homens com Deus,

mediante a conversão.

Finalmente, outro dos dons da

Ressurreição de Jesus foi a confirmação da nossa fé. A fé na ressurreição de

Cristo é a verdade fundamental da nossa salvação. “Se Cristo não ressuscitou é

vã a nossa pregação e é vã também, a vossa fé... Ainda estais nos vossos

pecados”, dirá São Paulo. À luz da ressurreição todos os mistérios que Deus nos

revelou e nos confiou ganham luminosidade.

Para refletir:

Experimentamos com frequência a paz de Deus através da Reconciliaçãosacramental?

Por que duvidamos com frequência de Deus e do seu amor misericordioso? Está

firme a nossa féem Cristo Ressuscitado?

Para qualquer

sugestão ou dúvida, podem se comunicar com o padre Antônio neste e-mail:arivero@legionaries.org

(27 de Abril de 2014) ©

Innovative Media Inc.

Os Ícones

Fonte: http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/iconografia/os_icones.html

Bispo Kallistos Ware

Trad.: Padre Pedro Oliveira

[...]

A tradição da Igreja Ortodoxa é, sob um ponto de vista superficial, formada por elementos básicos, tais como as Escrituras, os Concílios, Padres, Liturgia, Cânones e Ícones. Esses elementos não podem ser separados ou comparados, pois é o mesmo Espírito Santo que fala através de todos eles que juntos formam um todo, devendo cada parte deve ser entendida a luz das outras partes.

Algumas vezes já foi dito que a principal causa da separação do Cristianismo ocidental no século XVI foi a divisão entre teologia e misticismo, liturgia e devoção pessoal que existiam no fim da Idade Média. A Ortodoxia, por sua parte, sempre tentou evitar esta divisão. A verdadeira teologia Ortodoxa é mística; assim o misticismo separado da teologia torna-se subjetivo e herético, portanto a teologia, não sendo mística, degenerasse a uma escolástica estéril e acadêmica no mal sentido da palavra.

Teologia, misticismo, espiritualidade, regras morais, adoração e arte não podem estar em compartimentos separados. A doutrina não pode ser entendida a não ser através de oração: um teólogo, disse Evagrius, é aquele que sabe rezar, que reza em espírito e em verdade e é, por este ato, um teólogo (On Prayer, 60, P.G. 79, 1180B). E a doutrina, entendida pela oração, deve também ser vivida: teologia sem obra, como São Maximus já havia colocado, é a teologia de demônios (Carta 20, P.G.91, 601C).

O Credo pertence apenas àqueles que nele vivem. Fé e amor, teologia e vida são inseparáveis.

Na Liturgia Bizantina, o credo é introduzido com as palavras: «Amemo-nos uns aos outros para que, em comunhão de espírito, possamos confessar... o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível.» Isto expressa exatamente a atitude Ortodoxa perante a Tradição. Se não amamos uns aos outro, não podemos amar a Deus e, se não podemos amá-Lo, não podemos confessar a verdadeira fé e entrar no espírito da Tradição, pois não há outra forma de conhecer Deus além de amá-Lo. [...]

Homilética: Vigília Pascal

Comentário do Pe. Antonio Rivero, L.C. sobre a liturgia

Ciclo A

Textos: Gn 1, 1-2,2; Gn 22, 1-18; Ex 14, 15-15,1; Is 54, 5-14; Is 55, 1-11; Bar 3, 9-15.32-4,4; Ez 36, 16-28; Rom 6, 3-11; Mt 28, 1-10

Ideia principal: Cristo ressuscitado nos enche com a sua Luz e Fogo, afastando a escuridão dos nossos pecados; se faz Palavra, lembrando-nos a história da salvação; convida-nos a lavarmos e purificarmos com a água que jorra do seu lado, renovando nossobatismo e o nosso compromisso de viver como filhos da luz; e, finalmente, leva-nos à mesa da Eucaristia e nos faz participar de seu banquete divino e da sua vida divina e ressuscitada em nossa alma.

Resumo da mensagem: Durante o Sábado Santo nos unimos à Igreja junto ao túmulo do Senhor, meditando sua paixão e morte, sem que fosse realizado o Santo Sacrifício da Missa e o altar permanecesse vazio. A liturgia nos faz sentir, com toda a sua força, o vazio da ausência de Cristo. Dia do Grande Silêncio. Hoje, a Vigília Pascal nos inunda com a forte presença do Senhor ressuscitado, que emerge com toda a sua força divina e luminosa das profundezas da morte para levar consigo a todos os que participam da verdadeira vida, que não pode ser extinta, e que é projetada para a eternidade.

Pontos da ideia principal:

Em primeiro lugar, Cristo Ressuscitado é Luz que ilumina os cantos da nossa história e nossas vidas pessoais e nos faz passar da escuridão do pecado e da morte à luz da graça e da vida. Iluminados com a luz de Cristo ressuscitado, Deus nos fala e nos conta as maravilhas que ele tem feito desde o início do mundo por todos nós, para que ouvindo nos enchamos de gratidão e confiança; iluminados com essa luz escutaremos, pois, com os ouvidos do coração a Palavra de Deus. Com a água do batismo, cujo promessas renovamos hoje, nos faz seus filhos, marcados com o sinal da cruz e do óleo perfumado de Deus. Essa fonte batismal nos lembra hoje que temos renascido para uma nova vida e que temos deixado a velha vida de pecado, temos renunciado a Satanás e seus enganos e mentiras, e que professamos nossa fé em Deus. Uma vez que somos filhos, convida-nos à mesa para nos alimentar com o Pão da vida e da imortalidade, para ter a vida e a tenhamos em abundância.

Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo compromete-nos a ser cristãos que andamos na luz, que amamos a luz, que nos deixamos iluminar pela luz de Cristo e transmitimos a luz para todos os rincões: a nossa casa, o nosso escritório, nossa faculdade. Estamos empenhados em defender essa luz em nossas vidas com as nossas palavras e nosso testemunho. Essa Palavra ouvida é conforto e medicina do nosso espírito, alimento da nossa alma. É uma Palavra não somente para ouvir, mas para viver e transmitir. Sejamos cristãos que levemos a Palavra de Deus ao nosso redor. Leiamos a Palavra de Deus em particular e em família. Meditemo-la em grupos. Levemos essa Palavra lá onde ninguém chega, através do nosso apostolado. Levemos orgulhosamente esta vida nova e livre, marcada com a cruz santificadora e salvadora de Cristo e com o óleo perfumado de Deus que recebemos no dia do batismo. Quantos lugares esperam o bom aroma de Cristo a quem devemos levar com a nossa presença, com nossas palavras, com nosso testemunho honesto e justo! Não nos privemos deste Pão da Eucaristia: Ele dá força, incentivo, conforto. Ele dá forças para a luta contra o pecado. Ele dá coragem e ousadia para pregar a Palavra.

Para reflexionar: estamos dispostos a viver a Páscoa com essas atitudes: ser reflexos da Luz de Cristo, ser mensageiros da Palavra de Deus, ser novos homens que tem rosto de ressuscitados e homens fortes que se alimentam com o Pão da Eucaristia?

Qualquer sugestão ou dúvida podem se comunicar com o padre Antonio neste e-mail:arivero@legionaries.org

(17 de Abril de 2014) © Innovative Media Inc.

Uma breve reflexão sobre os Ramos no Domingo de Ramos

Chegados mais uma vez ao Domingo de Ramos, achei pertinente visar, para uma pequena reflexão, um – se não o- elemento proeminente dos santos mistérios deste dia. Creio que o seu significado, talvez devido à familiaridade, seja ignorado por muitos Católicos. Refiro-me, obviamente, aos ramos, que são abençoados e distribuídos neste dia.

Donde a presença dos ramos neste dia? Ora, encontramo-los no Novo Testamento, dirão com certeza, e estão presentes na entrada de Jesus em Jerusalém dias antes da Sua Paixão. Mas a pergunta que coloco aqui é: por que ramos, especificamente? Olhemos para as perícopes da entrada, em especial para aquelas que mencionam a existência de ramos – São Mateus, São Marcos, e São João. Porque nos falam os evangelistas da presença de ramos? Olhemos, não com familiaridade para estes textos, mas com olhos “novos”, de quem os lê (ou melhor, ouve) pela primeira vez. Convido a encarar este texto, não como um Católico do séc. XXI, mas como um Judeu do séc. I. O que a nós poderá passar despercebido como um “mero detalhe” que dá origem a um sacramental neste dia, para um judeu contemporâneo de Jesus encerava um significado profundo. Creio que conhecendo o seu significado para um judeu nos ajudará a entrar mais profundamente nos santos mistérios deste domingo.

A existência de ramos e gritos de Hosanna remetem-nos para o festival de Sucot, geralmente referido como Festa das/dos Tendas/Tabernáculos no Novo Testamento.

A observância de Sucot, cuja duração é uma oitava, foi estabelecida por Deus aquando do estabelecimento da Aliança com Israel no Monte Sinai, sendo uma das três festas de peregrinação obrigatória a Jerusalém. A festa era, grosso modo, uma festa de natureza agrícola, pois calhava na época da colheita (cf. Ex 23,16; 34,22); mas como toda a festa agrícola judaica, estava revestida de significado religioso também. Servia para “fazer memória” do tempo em que Israel vagueou pelo deserto, vivendo em tendas, antes de entrar na Terra Prometida, quando Deus os fez sair da casa do Egito:

«Habitareis nas tendas durante sete dias; todos os que nasceram em Israel deverão habitar em tendas, para que os vossos descendentes saibam que fiz habitar em tendas os filhos de Israel, quando os fiz sair da terra do Egipto.»

Estava prescrito a leitura da Lei durante a festa a cada sete anos:

«Ao fim de sete anos, na Assembleia do Ano da remissão, pela festa das Tendas, quando todo o Israel comparecer diante do SENHOR, teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido, farás a proclamação desta Lei a todo o Israel. Reunirás o povo, homens, mulheres e crianças, e o estrangeiro que estiver nas tuas cidades, a fim de que escutem, aprendam e reverenciem o SENHOR, vosso Deus, e cumpram todas as palavras desta Lei. Os filhos deles, que ainda não conhecem, ouvirão e aprenderão a reverenciar o SENHOR, vosso Deus, enquanto viverdes na terra de que ides tomar posse, depois de passardes o Jordão.»

Era também uma festa que prefigurava/antecipava a “colheita final” de Israel, quando este reuniria todas as nações em Deus. Dada a grandiosidade da festa, e da alegria a ela associada, começou a ter ligações à linhagem real: por exemplo, durante esta festa Salomão dedicou o Templo (1 Rs 8). Após o regresso do exílio na Babilônia, e com a ausência dum rei, a festa foi ganhando conotações messiânicas. Já o profeta Zacarias nos fala do dia em que as nações haverão de vir celebrar o Sucot a Jerusalém:

Os que restarem de todas as nações, que tiverem marchado contra Jerusalém, irão todos os anos adorar o Rei, o Senhor do universo, e celebrar a festa das Tendas.

Era uma festa caracterizada por: alegria, “tendas”, ofertas, e ramos. São estes últimos que nos interessam hoje.

No primeiro dia, apanhareis belos frutos, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas e dos salgueiros do rio; e regozijar-vos-eis na presença do SENHOR, vosso Deus, durante sete dias.

Os ramos – lulav, em hebraico – seriam de tamareira, e teriam murta e salgueiro atados juntamente. Crê-se que estas plantas serviriam de recordação do tempo passado no deserto, uma vez que correspondem a espécies comuns nesse ambiente. O lulav deveria ser apresentado pelos fiéis no Templo todos os sete dias que durava a celebração de Sucot, e as crianças eram obrigadas a levá-lo a partir do momento em que já conseguissem abaná-lo. Durante as celebrações no Templo (cujos símbolos Jesus identificou consigo mesmo em São João), o coro cantaria os salmos deHallel (de louvor) – os Salmos 113 a 118. Quando eram cantados os Hosannas no Salmo 118 toda a assembleia abanava os seus ramos em direção ao altar.

Como já referi, na época de Jesus, esta festa já não estava associada ao rei “atual”, da casa de Davi, mas ao Filho de Davi que haveria de vir. Sucot haveria de ser a única festa que perduraria no final dos tempos, após a vinda do Messias; a grande festa de louvor em que Israel finalmente consumaria as núpcias com o Seu Senhor. Não é por acaso que no livro do Apocalipse nos surge a imagem da multidão composta por pessoas de todas as nações diante do trono do Cordeiro, com ramos nas mãos:

Depois disto, apareceu na visão uma multidão enorme que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé com túnicas brancas diante do trono e diante do Cordeiro, e com palmas na mão.

Todo este simbolismo estaria presente na mente dum judeu do primeiro século. A presença destes sinais na entrada triunfal não implica a celebração da festa, mas o reconhecimento por parte do povo israelita, em quem estas imagens estariam bem presentes, de que o Filho de Davi tinha chegado, e que se iniciava o Sucot derradeiro (tal como São Pedro perguntou se deveria montar tendas aquando da Transfiguração).

Chegado ao fim desta breve exposição histórica, o que são para nós, então, os ramos que recebemos no Domingo de Ramos, que levamos em nossas mãos em procissão, e que eventualmente levaremos para casa? Estes ramos são testemunhos da nossa fé no Messias. São sinal de que o Filho de Davi salva. São reconhecimento do Cristo Rei. A liturgia bracarense demonstra isto duma forma sutil na procissão, através da cruz processional. Enquanto que no rito romano tradicional a cruz está velada, uma vez que nos encontramos já dentro do tempo litúrgico conhecido como "Tempo da Paixão", no rito bracarense a cruz é desvelada para a procissão, demonstrando que esta é uma entrada triunfal, de alegria. Estes ramos são uma lembrança de que, apesar de dentro de alguns dias o Senhor sofrer a Sua Paixão, “Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat”. São sinais escatológicos na medida em que revelam a nossa fé e esperança no Rei dos Reis que há de vir no fim dos tempos, para consumar as núpcias com a Sua Noiva, a Igreja, enxugando as nossas lágrimas.

Chegados mais uma vez ao Domingo de Ramos, achei pertinente visar, para uma pequena reflexão, um – se não o- elemento proeminente dos santos mistérios deste dia. Creio que o seu significado, talvez devido à familiaridade, seja ignorado por muitos Católicos. Refiro-me, obviamente, aos ramos, que são abençoados e distribuídos neste dia.

Donde a presença dos ramos neste dia? Ora, encontramo-los no Novo Testamento, dirão com certeza, e estão presentes na entrada de Jesus em Jerusalém dias antes da Sua Paixão. Mas a pergunta que coloco aqui é: por que ramos, especificamente? Olhemos para as perícopes da entrada, em especial para aquelas que mencionam a existência de ramos – São Mateus, São Marcos, e São João. Porque nos falam os evangelistas da presença de ramos? Olhemos, não com familiaridade para estes textos, mas com olhos “novos”, de quem os lê (ou melhor, ouve) pela primeira vez. Convido a encarar este texto, não como um Católico do séc. XXI, mas como um Judeu do séc. I. O que a nós poderá passar despercebido como um “mero detalhe” que dá origem a um sacramental neste dia, para um judeu contemporâneo de Jesus encerava um significado profundo. Creio que conhecendo o seu significado para um judeu nos ajudará a entrar mais profundamente nos santos mistérios deste domingo.

A existência de ramos e gritos de Hosanna remetem-nos para o festival de Sucot, geralmente referido como Festa das/dos Tendas/Tabernáculos no Novo Testamento.

A observância de Sucot, cuja duração é uma oitava, foi estabelecida por Deus aquando do estabelecimento da Aliança com Israel no Monte Sinai, sendo uma das três festas de peregrinação obrigatória a Jerusalém. A festa era, grosso modo, uma festa de natureza agrícola, pois calhava na época da colheita (cf. Ex 23,16; 34,22); mas como toda a festa agrícola judaica, estava revestida de significado religioso também. Servia para “fazer memória” do tempo em que Israel vagueou pelo deserto, vivendo em tendas, antes de entrar na Terra Prometida, quando Deus os fez sair da casa do Egito:

«Habitareis nas tendas durante sete dias; todos os que nasceram em Israel deverão habitar em tendas, para que os vossos descendentes saibam que fiz habitar em tendas os filhos de Israel, quando os fiz sair da terra do Egipto.»

Estava prescrito a leitura da Lei durante a festa a cada sete anos:

«Ao fim de sete anos, na Assembleia do Ano da remissão, pela festa das Tendas, quando todo o Israel comparecer diante do SENHOR, teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido, farás a proclamação desta Lei a todo o Israel. Reunirás o povo, homens, mulheres e crianças, e o estrangeiro que estiver nas tuas cidades, a fim de que escutem, aprendam e reverenciem o SENHOR, vosso Deus, e cumpram todas as palavras desta Lei. Os filhos deles, que ainda não conhecem, ouvirão e aprenderão a reverenciar o SENHOR, vosso Deus, enquanto viverdes na terra de que ides tomar posse, depois de passardes o Jordão.»